60 ans de conflit israélo-arabe par Boutros Boutros-Ghali et Shimon Perès

III – DÉCOLONISATION ET ÉMERGENCE DU TIERS-MONDE

Chute de Farouk – Avènement de Nasser – Israël veut briser l’embargo – Des relations franco-israéliennes étroites – Nasser à Bandung : tiers-mondisme et « non-alignement » – Israël et le tiers-monde – Soutien de Nasser aux Algériens

ANDRÉ VERSAILLE : En juillet 1952, le roi d’Égypte, Farouk, est destitué par un groupe de militaires qui prennent le nom d’Officiers libres. Ils ont à leur tête des vétérans de la guerre de 1948 : Naguib, Nasser et Sadate. Pourquoi ce coup d’État ? Et de quel projet de société ces officiers sont-ils porteurs ?

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Les Officiers libres sont mus par la haine du colonialisme, de la féodalité et de la corruption à laquelle ils attribuent, avec l’état de délabrement de l’armée, la défaite de 1948. Nasser, qui a participé aux combats, est revenu du front avec un amer sentiment de trahison. Au départ, les Officiers libres veulent donc assainir le pays et, en même temps, rendre son prestige à l’armée.

ANDRÉ VERSAILLE : Ce qui frappe dans ce coup d’État, c’est la « douceur » avec laquelle la monarchie est renversée : le roi est pratiquement « prié » de prendre congé. On pourrait presque parler d’un « putsch de velours ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Officiers libres n’ont pas une mentalité de bolcheviks. Comment ce coup d’État est-il regardé dans le monde arabe ?

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Les autres États arabes, généralement conservateurs, regardent ce coup d’État avec inquiétude. En revanche, il suscite beaucoup de sympathie et d’espoir dans la majorité de la population égyptienne qui comprend qu’une véritable révolution a eu lieu : non seulement le roi a été chassé, mais ce sont des hommes du peuple qui sont désormais aux commandes. Ceux-ci promettent de faire des réformes, de mettre un terme au système féodal et de confisquer les terres aux riches pour les redistribuer aux pauvres. Tous les membres de l’ancienne équipe au pouvoir ont été limogés, emprisonnés et, pour la plupart, privés de leurs droits politiques. C’est désormais au tour des hommes de ma génération de prendre le pays en main. Cette génération a donc l’espoir de jouer un rôle dans la nation, ce qui ne pouvait que susciter l’enthousiasme dans toutes les classes de la société – d’autant que la population égyptienne compte alors une majorité de jeunes.

À l’étranger, Washington considère ce coup d’État avec bienveillance : la volonté affichée des Officiers libres de remettre de l’ordre dans le pays et de l’assainir leur a assuré l’appui des Américains et de l’opinion occidentale.

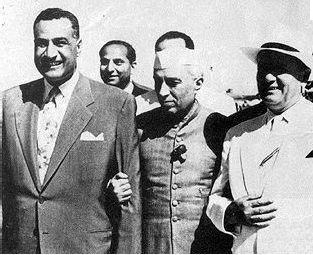

SHIMON PERES : Les Américains, très attentifs aux premières années de Nasser, vont chercher à gagner les sympathies du jeune chef d’État. Ainsi verra-t-on le secrétaire d’État, Foster Dulles, effectuer une visite au Caire au cours de laquelle il offrira, entre autres présents, un revolver en argent à Nasser. Cette attitude ne fera que conforter notre opinion sur l’orientation pro-arabe de Washington qui va d’ailleurs courtiser les promoteurs de cette « troisième voie » tiers-mondiste que sont Nehru, Tito et Nasser. L’enjeu est de taille et face à celui-ci, Israël ne pèse pas lourd.

ANDRÉ VERSAILLE : Pendant ce temps, le gouvernement israélien s’attelle à la consolidation de l’économie nationale et à la propagation de l’idéal sioniste dans la diaspora en vue de faire « monter », le plus vite possible, un maximum de Juifs en Israël.

SHIMON PERES : Oui. Cependant, les années qui suivirent la guerre d’Indépendance furent des années de crise économique, ce qui ne facilitait guère l’accueil des immigrants qui arrivaient en grand nombre (jusqu’à 200 000 par an) et dont il fallait assurer l’installation. Nous manquions à tel point d’argent que nous avons même envisagé de réduire le budget de la Défense.

Lorsque les Officiers libres ont pris le pouvoir, nous avons donc été très attentifs. Nous avions été favorablement impressionnés par la manière dont ils s’étaient débarrassés du roi Farouk. Comme vous venez de le rappeler, contrairement à ce qui s’était passé dans d’autres coups d’État, le roi n’a pas été tué mais renvoyé avec ses favorites et ses biens. Il y avait donc là une manière, je dirais presque « élégante » de prendre le pouvoir.

Quant à Nasser, il nous est apparu au début comme un homme charismatique, soucieux du bien de son peuple, et Ben Gourion pensait que nous allions pouvoir traiter avec lui et peut-être même aboutir à la paix. Aussi a-t-il tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec le raïs, notamment par l’intermédiaire de Tito à qui il avait proposé d’organiser une rencontre. Mais la réponse de Tito fut extrêmement négative, car il savait que jamais Nasser n’accepterait de rencontrer un officiel israélien. Un ancien ministre américain, Anderson, fut ensuite envoyé en mission secrète auprès du raïs. Une autre fois, un important journaliste britannique était allé sonder le président égyptien. Mais Nasser avait à chaque fois refusé toute idée de contact avec Israël. En fait, il était persuadé que s’il entreprenait des pourparlers, il risquait sa vie. Par la suite, Nasser a voulu armer et surarmer l’Égypte, ce qui a commencé à nous inquiéter.

ANDRÉ VERSAILLE : Pour Nasser et les Officiers libres, la guerre avec Israël est-elle à nouveau d’actualité ?

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Oui, les Officiers libres avaient proclamé dès le départ qu’ils avaient renversé la monarchie parce qu’elle avait perdu la guerre du fait de la corruption qui avait gangrené l’armée. Même s’il ne le disait pas explicitement, Nasser était en faveur d’une revanche militaire.

Cela étant, au début, Nasser se déclare essentiellement préoccupé par la réforme agraire, ce qui lui vaut une popularité certaine, car toute l’Égypte ne parle alors que de ça : les grands propriétaires (dont ma famille) se sentent spoliés, tandis que les paysans rêvent de la redistribution des terres.

ANDRÉ VERSAILLE : Qu’est-ce qui fait que les Soviétiques, qui ont soutenu le Yichouv puis Israël à sa naissance, se détournent peu de temps après de l’État juif pour se mettre du côté des Arabes ?

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Je pense que l’une des raisons qui poussent l’Union soviétique à se détourner d’Israël et à se rapprocher des Arabes tient à la totale inféodation d’Israël aux anciennes métropoles occidentales – sans parler des liens particuliers qu’il entretient avec les États-Unis, notamment par le truchement de la diaspora juive américaine.

SHIMON PERES : La question ne se pose pas en ces termes. La guerre froide fut essentiellement une guerre idéologique : les Américains étaient convaincus que la démocratie allait l’emporter, tandis que les Soviétiques étaient persuadés que le communisme était l’avenir du monde. Le combat ne visait donc pas l’ac- croissement des territoires, mais des adhésions idéologiques : pour chacun des deux adversaires, le nombre des ralliements devait montrer au monde que son idéologie l’emportait.

Je pense donc que les Soviétiques se sont servis d’Israël pour attirer les Arabes dans leur camp : « Éloignez-vous de l’Occident, nous lâcherons alors Israël et nous vous armerons sans compter. » Et de fait, l’URSS, qui avait commencé par nous soutenir, se rapprochera des Arabes en leur vendant pour des milliards de dollars d’armes assortis de crédits à très longs termes.

Nasser va donc se tourner davantage vers le bloc communiste pour renforcer son armement. En septembre 1955, un accord pour la livraison d’armes est signé entre l’Égypte et la Tchécoslovaquie. Cet accord porte sur des quantités importantes, aussi bien de chars et de canons que de chasseurs et de bombardiers, et menace brusquement l’équilibre des forces dans la région. L’importance des livraisons d’armes à l’Égypte nous met en danger car nous sommes alors loin de posséder des armes en quantité et en qualité suffisantes pour faire face à la menace.

L’accord tripartite entre Washington, Londres et Paris qui avait décrété un embargo sur la livraison d’armes au Moyen-Orient était toujours d’application.

ANDRÉ VERSAILLE : Comment expliquez-vous que les États-Unis, qui ont soutenu les revendications des sionistes, ont ensuite refusé de vendre des armes à l’État d’Israël ?

SHIMON PERES : Je pense que c’est également dû à la guerre froide : le monde se divise alors en deux parties et chacune d’elles se trouve liée par des traités militaires. La priorité pour les États-Unis étant la lutte contre l’influence de l’URSS, ils fournissent des armes en abondance à leurs alliés pour les proté- ger du communisme. La menace pesant sur Israël n’étant pas liée au communisme, les Américains ne se sentent pas tenus de nous soutenir autrement que politiquement (et plus tard financièrement) ni de passer de traités militaires avec nous. D’autant que plusieurs pays arabes comme la Jordanie, l’Irak et certains émirats sont, à ce moment-là, toujours proches de la Grande-Bretagne et nullement de l’Union soviétique, sans parler de l’Arabie saoudite très liée à Washington. Quant à l’Égypte, au début des années cinquante, elle n’est pas encore vraiment inféodée à l’URSS et s’oriente plutôt vers le « non-alignement ». Même si le « non-alignement » est hostile à l’Occident capitaliste, l’ambiguïté de cette doctrine fait que le monde arabe reste plutôt distant du camp soviétique. Apparemment du moins.

ANDRÉ VERSAILLE : Ben Gourion a quitté le pouvoir en 1953. Le ministre des Affaires étrangères, Moshé Sharett, le remplace. Celui-ci a passé son enfance parmi les Arabes et entreprend d’infléchir la position d’Israël envers ses voisins. Pensant que la paix est la meilleure façon d’acquérir la sécurité pour Israël, Moshé Sharett va essayer d’établir un contact officieux avec Nasser afin de réduire la tension entre les deux pays et tenter une ébauche de négociation.

Dès lors un fossé de plus en plus profond se creuse entre, d’une part, les « activistes » comme Ben Gourion, qui sont persuadés que les représailles sont impératives et que seules les démonstrations de force amèneront les Arabes à mettre un terme à leurs agressions et, d’autre part, les « modérés » comme Sha- rett, qui prônent une riposte graduée aux attaques terroristes tout en doutant de leur efficacité. Avec le recul, comment jugez-vous ces deux positions ?

SHIMON PERES : Disons que sa façon de vouloir à tout prix miser sur une hypothétique bonne volonté des Arabes conduisait Moshé Sharett à minimiser leur refus viscéral de notre existence. Il portait donc tout naturellement ses efforts vers des contacts secrets avec Nasser, plutôt que sur un renforcement de la sécurité par des moyens militaires. Or, Ben Gourion, Dayan, moi-même et bien d’autres, nous ne faisions pas du tout confiance à Nasser dont l’hostilité se manifestait tant dans les paroles que dans les actes.

ANDRÉ VERSAILLE : Vous ne pensez pas que la rigidité de Ben Gourion et de ses proches, donc de vous-même, a pu empêcher l’ébauche d’un rapprochement avec l’Égypte ?

SHIMON PERES : Franchement, je ne le pense pas. Je ne vois pas grand-chose dans la carrière de Nasser qui aurait pu faire croire à une volonté de paix. Le monde arabe était à cette époque – et pour longtemps – dans le rejet absolu de notre existence. Comme l’explique Boutros, nous étions perçus comme un fait colonial (ce qui était évidemment faux), et juif de surcroît, ce qui était encore plus insupportable pour les Arabes qui avaient toujours connu les Juifs comme un peuple dominé. Il faut se souvenir de l’état d’esprit arabe dans les années cinquante et soixante : il n’y avait aucune brèche dans ce front uni contre nous (excepté sans doute la position aussi originale qu’isolée adoptée par le pré- sident tunisien Bourguiba dans les années soixante). Vous ne vous étonnerez donc pas que, quelques années après le génocide, nous privilégiions avant tout notre sécurité. Nous n’imaginions pas faire dépendre notre vie de l’éventuelle « volonté de paix » des pays arabes, qui, eux, étaient bien armés.

ANDRÉ VERSAILLE : Sans doute, mais les états-majors arabes étaient-ils en mesure de mettre Israël en péril ?

SHIMON PERES : Le péril n’était pas du tout imaginaire au point que notre gouvernement décréta que l’ensemble de la population devait provisoirement contribuer au renforcement des fortifications. Le pays se transforma alors en une nation de volontaires : jeunes, vieux, ouvriers ou commerçants, cadres ou ménagères, fonctionnaires, ministres ou étudiants se sont portés volontaires pour édifier à la pelle et à la pioche des travaux défensifs.

Cependant, nous restions très isolés. Nous avons donc décidé de nous procurer des armes par tous les moyens : en Italie, à Cuba, partout où cela était possible.

ANDRÉ VERSAILLE : Et c’est vous qui serez chargé de trouver des armes.

SHIMON PERES : Oui, Ben Gourion m’avait nommé vice-directeur général, puis directeur général du ministère de la Défense, et confié la tâche de réorganiser l’ensemble des services. Il fallait moderniser notre armement et nous procurer davantage de chars, d’avions et de canons. Le souvenir de toutes les difficultés auxquelles nous avions dû faire face restait cuisant : pendant la guerre d’Indépendance, certaines unités n’avaient reçu leurs fusils qu’une fois en route pour le front. Il fallait donc remédier à cette pénurie et nous préparer militairement à l’éventualité d’une nouvelle guerre.

La question était de savoir qui nous fournirait ces armes. Le ministère des Affaires étrangères pensait aux Américains, estimant que les États-Unis pour- raient assouplir leur politique d’embargo. Je n’y croyais pas trop, d’autant que le Congrès venait d’adopter une loi stipulant que si les États-Unis vendaient des armes à un pays non-membre de l’OTAN, l’Administration américaine se réservait le droit de contrôler leur usage. Israël n’échappait pas à cette législation, et nous savions qu’en achetant des armes américaines, nous perdrions aussitôt notre indépendance de jugement et d’action.

J’étais donc plutôt favorable à la France, dont l’un des grands principes de la politique étrangère de l’époque était l’interdépendance, forme d’alliance que je préférais à une dépendance américaine directe. Je décidais alors d’aller rencontrer des responsables français.

ANDRÉ VERSAILLE : La France va puissamment aider Israël. Qu’est-ce qui explique que les Français vous prêteront une oreille attentive ?

SHIMON PERES : Dans les années cinquante, Israël était extrêmement populaire en France, tant dans la classe politique que dans la presse, le monde intellectuel et la population en général (cela a bien changé, vous l’aurez probablement remarqué...). De plus, pas mal d’anciens résistants, comme Maurice Bourgès-Maunoury, Abel Thomas, Paul Raynaud, Jacques Chaban-Delmas, le général Marie Pierre Koenig ou André Malraux, se hissaient aux postes de commande de l’État, et ceux-ci éprouvaient visiblement de la sympathie pour nous qui combattions pour notre survie (André Malraux était un fervent partisan d’Israël : lors d’une de nos rencontres, il m’avait même dit que s’il avait été plus jeune, il se serait engagé pour combattre à nos côtés pendant la guerre d’Indépendance). Tout se passait comme s’ils se sentaient un peu responsables de notre existence. Comme les socialistes étaient au pouvoir à la fois en France et en Israël, nous partagions la même vision du monde et avions souvent l’oc- casion de nous retrouver lors de rencontres de l’Internationale socialiste.

ANDRÉ VERSAILLE : La communauté juive française a-t-elle joué un rôle dans ce rapprochement ?

SHIMON PERES : Non, pas du tout. Avant que ne commence l’âge d’or des relations entre Israël et la France, les Juifs français se sentaient majoritairement assimilés. Ils ne portaient qu’une attention faible et lointaine à Israël, certains allant même jusqu’à cacher leur judéité. Par un étrange paradoxe, ce n’est pas, comme on aurait pu s’y attendre, la communauté juive française qui a favorisé les contacts entre les deux gouvernements, c’est à l’inverse le rapprochement franco-israélien qui réveillera chez elle le sens militant.

ANDRÉ VERSAILLE : Comment ce rapprochement va-t-il concrètement se dérouler ?

SHIMON PERES : Je me suis rendu en France en 1954, et je me suis adressé aux dirigeants des différents partis politiques, sans exception. Je leur ai expliqué qu’Israël était un petit État indépendant qui, menacé par des voisins totalement hostiles à son existence, avait besoin d’armes pour assurer sa survie. Nous ne demandions qu’une chose : que la France joue son rôle dans l’établissement d’un équilibre des armements au Proche-Orient. Si cela ne se faisait pas d’urgence, le déséquilibre allait encore s’accroître au profit des Arabes qui, eux, continuaient de s’armer : l’Égypte par la Tchécoslovaquie (donc par Moscou), et l’Irak par Londres.

Au début, plusieurs responsables refusaient de comprendre l’urgence et la gravité de notre situation. Mais j’eus la chance de rencontrer Abel Thomas, directeur général du ministère de l’Intérieur, qui me présenta à son ministre, Maurice Bourgès-Maunoury.

Celui-ci avait également en charge les Affaires algériennes. Étant donné la situation difficile en Algérie, Bourgès-Maunoury et son entourage étaient très attentifs à tout ce qui touchait le monde arabe. Avec la guerre d’Algérie, nous allons nous retrouver unis face au même ennemi arabe. Nos relations s’en trouveront naturellement approfondies jusqu’à mettre en place une coopération entre les services de renseignement dans la lutte secrète contre l’ennemi commun égyptien.

Lorsqu’en 1956, les élections remirent les socialistes au pouvoir, Guy Mollet devint le chef du gouvernement, et Bourgès-Maunoury reçut le portefeuille de la Défense. Je me suis expliqué avec les responsables du nouveau cabinet et nous nous sommes engagés dans un accord secret par lequel les Français nous livreraient l’armement dont nous avions besoin. Avec le gouvernement de Guy Mollet, une ère d’étroite coopération franco-israélienne allait commencer. Coopération qui, en rééquilibrant les forces antagonistes au Moyen-Orient, allait nous permettre de résoudre la plupart de nos problèmes de sécurité.

ANDRÉ VERSAILLE : Pourtant, le Quai d’Orsay a traditionnellement opté pour une politique disons, pour parler vite, proche du monde arabe.

SHIMON PERES : Oui, depuis les Croisades, les Affaires étrangères françaises appliquent une politique de « présence française au Levant » (vous remarquerez qu’en France on parle de « présence », alors qu’en Angleterre on avoue les « intérêts de la Couronne ») : contrôle de l’Afrique du Nord, construction du canal de Suez, influence non négligeable en Égypte, mandats en Syrie et au Liban et, dans toute cette zone, pénétration de la culture française.

Le Quai d’Orsay prônait une « politique de réserve » au Proche-Orient, ce qui impliquait la réduction des livraisons d’armes à toutes les parties antagonistes. Il prétendait donc avoir une vision « élevée » (mais en réalité un peu abstraite) de la géopolitique. À la Défense, compte tenu de la guerre d’Algérie, on regardait les choses avec plus de pragmatisme. Cependant, afin de ne pas compromettre la politique du Quai d’Orsay, nos accords de coopération sont restés secrets.

Pour être tout à fait honnête, j’ajouterais que la réticence du Quai d’Orsay s’explique d’autant mieux que les agents secrets britanniques faisaient tout pour saper la position française dans cette région qui relevait de la sphère d’influence anglo-saxonne.

ANDRÉ VERSAILLE : En même temps, les années cinquante voient l’accélération de l’anticolonialisme et l’émergence de l’idéologie tiers-mondiste. En 1955, la Conférence afro-asiatique des pays non alignés se tient à Bandung. Elle marque l’avènement du tiers-monde, sa naissance politique. Léopold Sédar Senghor parlera de Bandung comme de « l’événement le plus important depuis la Renaissance... ».

BOUTROS BOUTROS-GHALI : La formule peut paraître exagérée, mais elle est à la mesure de l’immense espoir que la Conférence a suscité chez des millions de déshérités : le tiers-monde allait enfin pouvoir jouer un rôle sur la scène internationale.

À l’époque, je voyais Bandung comme le lieu de naissance d’un monde nouveau, et j’ai donné des dizaines de conférences dans lesquelles je déclarais que si la liberté s’était levée à l’Ouest, dans le monde capitaliste, et l’égalité à l’Est, dans le monde communiste, la fraternité, elle, avait été oubliée. Et cette fraternité, c’est nous, le tiers-monde, qui allions l’incarner : qu’importait la fai- blesse de nos institutions, nous allions la transcender par la fraternité !

ANDRÉ VERSAILLE : Et à l’époque, on y croit ?

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Oui. Et j’étais le premier à y croire.

ANDRÉ VERSAILLE : Pourtant, parmi les ténors de Bandung, nous trouvons en première place le Premier ministre chinois Zhou Enlai, à qui l’on peut tout reprocher, sauf d’être excessivement fraternel.

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Certes. Mais ce n’est pas de Zhou Enlai dont je parle. L’idéologie tiers-mondiste va se développer au sein de la jeunesse du monde arabe et africain, à qui on a enfin offert des idées nouvelles, formidablement mobilisatrices !

ANDRÉ VERSAILLE : Et en Israël, comment voit-on la conférence de Bandung ?

SHIMON PERES : Comme un leurre, évidemment ! D’ailleurs, je ne pense pas que pour les pays arabes, il s’agissait en priorité de lutte anticolonialiste. Pour eux, le combat tournait autour de l’éradication de l’État juif. Ils ont donc échangé leur participation au mouvement de Bandung contre la mise à l’index d’Israël. Il y a eu un marché « donnant-donnant » : « Vous luttez à nos côtés contre l’État juif que vous incluez parmi les pays impérialistes et colonialistes, et nous, Arabes, nous épousons votre combat. » Et le marché fut conclu. Il n’y avait aucune raison pour que la Yougoslavie ou l’Inde nous combattent, sinon pour entraîner les Arabes dans leur lutte. Il ne s’agissait pas d’accointance idéologique mais d’alliance tactique, de rapprochement d’intérêts de deux mondes qui cherchaient à élargir leur sphère d’influence.

D’ailleurs, si l’on prend quelque distance avec le langage tiers-mondiste convenu, on voit difficilement ce qui rapprochait Nehru, Nasser, Tito et Zhou Enlai, sinon qu’il s’agissait de dirigeants politiques qui voulaient jouer, chacun à sa manière, un rôle géopolitique important dans leur région et dans le monde. Bandung était un théâtre où chaque acteur déployait son talent pour se hisser au-dessus des autres, mais dans la complicité.

De plus, Bandung reposait sur un mensonge : cette conférence se voulait un rassemblement des pays non alignés, or ce non-alignement était une pure fiction : ils étaient alignés contre l’Occident, et plus encore contre nous et c’était un combat chimérique, car ni la Chine, ni la Yougoslavie, ni l’Inde n’étaient mises en danger par l’Occident.

En réalité, pendant les décennies 1950 et 1960, qui sont des années de guerre froide, bien des États qui siégeaient à Bandung étaient très proches de l’Union soviétique, à commencer par le plus important d’entre eux, la Chine de Mao. En Israël, nous pensions que ce contexte de guerre froide aurait des conséquen- ces funestes au Proche-Orient, car l’URSS ne manquerait pas d’attiser le conflit israélo-arabe afin de pouvoir y jouer un rôle. Nous n’avions pas tort puisque c’est à ce moment que Zhou Enlai va présenter Chepilov (qui allait devenir le ministre des Affaires étrangères de l’URSS) à Nasser et que se noueront les liens privilégiés entre Moscou et Le Caire. Même l’Inde de Nehru est à cette époque proche de Moscou. Ceci est d’autant plus « inexplicable » ou malhonnête que contrairement aux puissances coloniales anglaises et françaises qui sont ame- nées à lâcher leurs colonies, l’Union soviétique s’est engagée depuis 1945 dans une politique coloniale en Europe centrale.

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Je vois trois erreurs dans votre commentaire. Première erreur, la Conférence de Bandung n’a jamais prétendu constituer un ras- semblement des pays non alignés puisqu’un certain nombre d’États ont réaffirmé à cette occasion leur alignement sur le monde occidental (le Pakistan, l’Irak, les Philippines...). Le non-alignement est né six ans plus tard, en 1961, à Belgrade, et n’associait pas certains États présents à Bandung. Deuxième erreur : pour Tito, Zhou Enlai et d’autres, Israël, composé de colons venus des anciens pays colonisateurs, constituait un nouveau fait colonial. Dernière erreur : durant la période de la guerre froide, les États non alignés avaient pour objectif de réconcilier le monde occidental avec le monde soviétique. Seule une infime minorité de non- alignés se sentait plus proche de Moscou que de Washington, la grande majorité se tenait à équidistance des deux blocs, ce qui était la philosophie du non-ali- gnement : équidistance et neutralité entre les deux blocs, mais solidarité avec les États du Sud pauvres et en voie de décolonisation.

ANDRÉ VERSAILLE : Un peu avant Bandung, Nasser publie sa Philosophie de la Révolution.

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Avec ce livre, Nasser a voulu s’inscrire dans le mouvement tiers-mondiste et le non-alignement qu’il appréhende alors de manière un peu primaire : son livre semble d’ailleurs écrit par un étudiant de première année. C’est lors de son séjour à Bandung qu’il se verra prodiguer par Nehru un enseignement qui lui fera vraiment prendre conscience de la réalité du tiers-monde comme de la nécessité pour l’Égypte de participer résolument à la lutte anticolonialiste planétaire.

Le rapport de Nasser à la Conférence de Bandung est d’ailleurs assez ambigu. Je crois que, sur place, il a dû se sentir humilié de ne pas être réellement dans le mouvement, de ne pas avoir bien pris la mesure de ce qui s’y passait. Néanmoins, il a compris tout l’intérêt qu’il avait à s’inscrire dans ce mouvement, et de retour de Bandung, il va s’appuyer sur l’idéologie du non-alignement pour se poser en dirigeant tiers-mondiste.

ANDRÉ VERSAILLE : En Israël, y avait-il des voix qui demandaient un rapprochement avec ces pays « non alignés » ?

SHIMON PERES : Non, parce que même si nous l’avions souhaité, nous n’aurions eu aucune chance d’être admis dans ce cercle d’États devenus radicalement anti-israéliens. À l’Assemblée des Nations unies, nous les avons toujours vus voter contre nous. Sans compter que plusieurs de ces pays, comme la Chine ou l’Inde, ne nous avaient toujours pas reconnus.

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Effectivement, indépendamment du fait qu’une grande partie des non-alignés ne vous avait pas reconnus, dans la mesure où vous étiez alignés et alliés aux États occidentaux, puissances coloniales, vous ne pouviez pas être admis dans ce mouvement.

SHIMON PERES : Cela ne nous empêchera pas de nous rapprocher de certains

pays du tiers-monde, d’Asie ou d’Afrique noire.

ANDRÉ VERSAILLE : Pourtant, ces pays devaient normalement se considérer comme plus proches des autres pays du tiers-monde qui, eux, étaient anti-israéliens.

SHIMON PERES : Pas obligatoirement, car ces pays voyaient tout ce que nous pouvions leur apporter en matière agricole ou militaire et ils étaient d’autant plus désireux de bénéficier de notre coopération qu’ils voyaient bien que nous ne pouvions pas constituer un danger. D’ailleurs, Ben Gourion pensait que le tiers-monde allait jouer un rôle important dans l’avenir, qu’il serait le nouveau monde de demain. Il estimait que nous avions un devoir, ou du moins une mission, envers ces pays, celle d’aider à leur développement. Israël qui, dans ses premières années, avait été en quelque sorte un pays « assisté » puisque pour survivre il avait dû recevoir de l’argent, des armes et des matières premières, pouvait désormais offrir la richesse de son expérience, et était prêt à en faire bénéficier de jeunes États.

ANDRÉ VERSAILLE : Comment les choses se sont-elles passées ?

SHIMON PERES : Notre ouverture en direction du tiers-monde a commencé avec la Birmanie par une coopération militaire et agricole qui dura deux ans. Plusieurs fermiers birmans sont venus étudier dans nos moshavim les systèmes d’irrigation et les modes d’exploitation agricole, tandis que des instructeurs israéliens ont été envoyés sur place pour aider à la mise en valeur et à la défense de territoires incultes le long des frontières. En Afrique, nous avons d’abord pris contact avec le Ghana et l’aide que nous lui avons apportée fut importante. Plusieurs ministres ghanéens ont effectué des séjours chez nous pour étudier notre système éducatif, notre système de santé, ainsi que l’organisation de notre agriculture et de notre défense. Dans de nombreux domaines, nous avons envoyé des experts israéliens instruire leurs cadres, et nos universités furent ouvertes aux étudiants ghanéens. Nous avons en particulier exporté au Ghana les principes de la jeunesse pionnière combattante. Ce système particulier à Israël consiste à offrir aux soldats la possibilité d’employer une partie de leur temps du service militaire à la création de kibboutz. Un tel système fut mis en place au Ghana, notamment pour permettre la mise en valeur des régions arides.

Après le Ghana, nous avons établi des relations avec la Guinée, la Côte d’Ivoire, l’Ouganda, le Sénégal, le Mozambique, la Tanzanie, ainsi que le Kenya. Là également, notre coopération fut agricole et militaire. Nos experts y partaient comme instructeurs, tandis que de jeunes Africains venaient s’instruire chez nous. Ces échanges prirent peu à peu tellement d’importance que nous avons dû créer un département des Affaires africaines.

ANDRÉ VERSAILLE : Pourtant, ces coopérations ne se maintiendront pas. Pourquoi ?

SHIMON PERES : À cause de la pression arabe qui se faisait de plus en plus forte. Comme vous le savez, dans son livre, Philosophie de la Révolution, Nasser délimite trois cercles dont l’Égypte était appelée à devenir le centre : le cercle arabe, le cercle africain et le cercle musulman. Aussi, les États arabes qui étaient très actifs sur le terrain vont promettre des aides importantes à ces pays d’Afrique noire (promesses qu’ils ne vont finalement pas tenir), tant et si bien que nos liens avec eux vont se défaire après la guerre des Six Jours.

ANDRÉ VERSAILLE : La guerre d’Algérie commence en novembre 1954 et devient très vite, pour les tiers-mondistes occidentaux, la guerre de décolonisation emblématique. Face à ces militants, les Français non tiers-mondistes vont voir dans ce qu’ils continueront longtemps à appeler « les événements d’Algérie » une tentative de subversion de l’ordre établi. À ce moment, Nasser, imprégné de l’esprit de Bandung et bientôt considéré par le monde comme le porte-parole de l’arabisme, et de manière générale par le tiers-monde comme un de ses dirigeants, est soupçonné de prêter main-forte aux rebelles algériens en leur fournissant des armes et en leur permettant de s’entraîner sur le sol égyptien.

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Il est exact que l’Égypte a vendu une quantité importante d’armes au FLN algérien. En revanche, il n’y avait pas tellement de camps d’entraînement en Égypte.

SHIMON PERES : En 1956, nous l’avons rappelé, Guy Mollet est arrivé au pouvoir. C’est un homme que Nasser inquiète. Il éprouve une antipathie instinctive à l’égard du nouveau maître de l’Égypte qu’il qualifie d’« apprenti dictateur » : il ne considère pas son aide au FLN comme un témoignage de solidarité avec les Algériens colonisés, mais comme la manifestation d’un panarabisme dangereux. Et Guy Mollet est hostile à tous les « pan » : panarabisme, pangermanisme, panslavisme, etc. Néanmoins, en France, les avis sont partagés : face au clan Guy Mollet qui pense qu’en s’attaquant à Nasser, on prive le FLN de son premier soutien, il y a ceux qui estiment que des liens plus forts avec le monde arabe pourraient amener Nasser à renoncer à son aide aux Algériens, et à accepter de considérer les « événements d’Algérie » comme une affaire franco-française.

BOUTROS BOUTROS-GHALI : Il semble que ni la France, ni Guy Mollet, ni Israël n’aient compris les liens qui unissaient l’Égypte à l’Algérie. À ce moment-là, le monde arabe est absolument solidaire : il n’a jamais été plus uni que pendant la période de la décolonisation. L’objectif était clair et les ennemis ne l’étaient pas moins. Les problèmes ont commencé une fois la décolonisation achevée. Et si plus tard, malgré tous ses déboires, Arafat pourra poursuivre son combat avec le soutien des États arabes, c’est parce que, aux yeux du monde arabe, il s’agit d’un dernier épisode de la lutte de décolonisation.